服や家電など、家にある色んな物を収納できるウォークインクローゼット。

家を建てるならウォークインクローゼットを作りたいという方も多くいらっしゃると思います。

ウォークインクローゼットはある程度の広さがあるため多くの物を入れられるので、特に服や物が多いご家庭に人気の収納となっています。

そんな便利なウォークインクローゼットですが、実はウォークインクローゼットは作り方次第で使いやすさというのは大きく変わるという特徴も。

収納量はもちろん、片付いてスッキリしたウォークインクローゼットになるかどうかは作り方1つで変わってくるんですね。

では、使いやすいウォークインクローゼットを作るにはどうすればいいのでしょうか?

今回は、そんな使いやすいウォークインクローゼットの作り方についてご紹介していきたいと思います。

収納が気になる方はどうぞご覧ください。

ウォークインクローゼットってどんな収納?

あなたはウォークインクローゼットと言うと、どれくらいの広さの収納をイメージしますか?

多くの方が人が中に入れるくらいのスペースがある収納をイメージすると思います。

人が入るとなるとある程度のスペースが必要となるので、小さいウォークインクローゼットで2畳くらいから、広いものではウォークインクローゼットの中で着替えができる衣装部屋くらいの広さが確保されている物まで様々です。

そして、一般的なウォークインクローゼットには服が掛けられるハンガーや、物や布団が置けるように棚が設けられているケースがほとんど。

服に特化したウォークインクローゼットから、服だけでなく季節家電といったあまり使わない物も収納しておくなど、家庭によってウォークインクローゼットの使い方は様々なんですね。

また、ウォークインクローゼットの設置場所や形も様々です。

一般的には寝室など部屋に設けられていることも多いですが、家族誰でも使えるように廊下やホールに面してウォークインクローゼットを設ける場合や、さらには2箇所に出入り口を作って通り抜けられるようにしたウォークスルークローゼットなど、どんな物を収納するか、誰が使うかでウォークインクローゼットの配置場所や形は決まってきます。

その人や家族の生活スタイルに合わせてウォークインクローゼットのベストな形というのは違ってくるんですね。

では、ウォークインクローゼットをつくる時はどのように設計士に伝えればあなたの理想のウォークインクローゼットにすることができるのでしょうか?

おそらく、「これくらいの服や物があるんで、〇〇帖くらいのウォークインクローゼットが欲しい」と伝える方が多いのではないでしょうか。

もちろん、その伝え方で問題ありませんし、スペースが確保できれば希望したサイズのウォークインクローゼットができるはずです。

ところが、そうして出来上がったウォークインクローゼットが使いやすいかどうかはまた別の問題となってきます。

しっかり収納について考えられたウォークインクローゼットになることもあれば、ただ希望の広さが確保されただけの使いにくいウォークインクローゼットになってしまうこともあるんですね。

では、具体的にどのようなウォークインクローゼットだと使いやすいのでしょうか?

使いやすいウォークインクローゼットにする方法

具体的にウォークインクローゼットの収納の話をする前に、まずは予備知識として服のサイズについて見ておきましょう。

あなたは、洋服の幅ってどれくらいあるか分かりますか?

まず服を掛けるハンガーを見てみると、ハンガーの幅は40センチ〜45センチくらいが一般的なサイズです。

そのハンガーに服を掛ける事になるのですが、そうなると大体50〜60センチくらいのサイズになります。

つまり、服を掛けるならこの60センチの奥行きを確保しないといけない事になるんですね。

では、この事を踏まえて実際のウォークインクローゼットを見ていきたいと思います。

ウォークインクローゼットは有効幅に注目

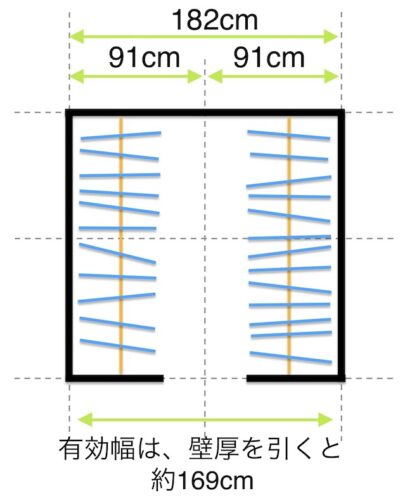

ウォークインクローゼットを見る場合、まず注目したいのが実際に使える「有効幅」。

間取り図には基本的に寸法が書かれていますが、実は間取りの寸法は壁の中心〜中心の寸法(建築用語で芯々寸法といいます)が書かれていて、実際に使える有効幅というのは壁厚の分だけ小さいんですね。

たとえば、幅が1.82mのウォークインクローゼットでは、実際の有効幅は1.7mを切るくらいの広さとなります。

そのため図面の寸法では十分と感じても、実際に使えるスペースは少し小さくなります。

そして、この影響はスペースがコンパクトな場所ほど影響が大きくなり、たとえば一般的な部屋ならほとんど気になることはありませんが、ウォークインクローゼットなど2、3畳のコンパクトなスペースではより影響が大きいんですね。

では、この有効寸法を意識しながら、実際に2畳のウォークインクローゼットに服を掛けた場合、どのようなサイズ感になるのでしょうか?

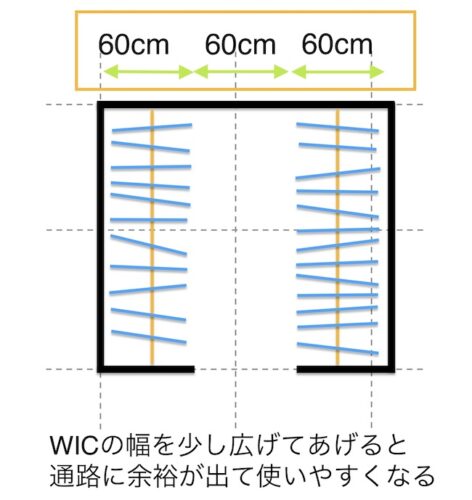

たとえば、両サイドに服を収納した2畳のウォークインクローゼットだとこんな感じですね。

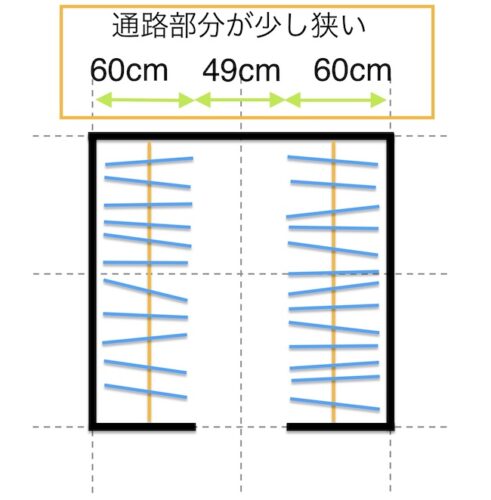

服を両側に掛けた場合、通路スペースとして使える寸法は約50㎝弱。

実は、通路部分が50㎝を切ってしまうというのは、人にとって意外とストレスとなってしまうことも。

人の肩幅は50㎝ほど。さらに人が普通に通るとなると60センチは必要になってきます。

有効幅が50㎝を切ると狭いとウォークインクローゼットの中を歩くたびに服が肩や腕に当たる事になってしまったり、余剰スペースが少ないので物が溢れているように見えやすくなるんですね。

その結果、ゴチャゴチャと見えるウォークインクローゼットになりやすいという点は注意が必要です。

そのため、2畳のウォークインクローゼットの両側にハンガーパイプをつけるのは、あまりオススメではないんですね。

ウォークインクローゼットは通路幅も大事

ウォークインクローゼットと一般的な収納の違いとして、ウォークインクローゼットには必ず通路部分が必要になってきます。

そしてこの通路部分は無駄なスペースに感じるかもしれませんが、ウォークインクローゼットの見え方、使い勝手という点で通路というのは結構重要な役割を果たしているんですね。

そのため、ウォークインクローゼットでは通路スペースもある程度しっかり確保しておくことが綺麗で使いやすいウォークインクローゼットのポイントになります。

では、先ほどの2畳のウォークインクローゼットはどのようにすれば通路をしっかり確保できるのでしょうか?

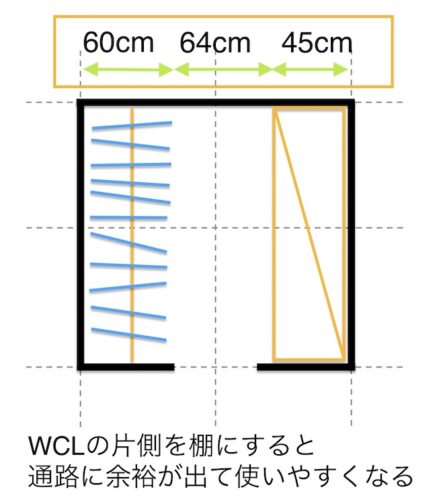

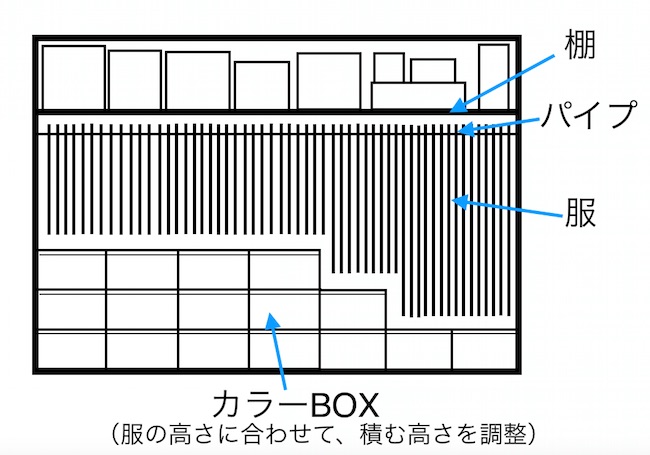

たとえば、下のように片側にハンガーパイプ。もう片側は棚をメインに使うというのも効果的な配置方法となります。

棚は奥行きが有りすぎると逆に使いづらくなるためそれほど奥行きは必要なく、その分だけウォークインクローゼットの通路に余裕が出てくるんですね。

棚は造作で自由に高さを変えられる可動棚にしておくと、物に合わせて高さを変えられて便利です。

また、意外とおススメなのが市販の棚やカラーボックスを使うという方法。

造作で棚をつくるより、市販の物を置くほうが安くすみますし、将来的にサイズも簡単に変える事ができるのでアレンジしやすいというメリットもあります。

このように有効寸法を見ながら棚と服を掛けるハンガーパイプを併用することで、通路部分を確保しながら服も棚もストレス無く使う事ができるようになります。

有効寸法と通路の使いやすさ、収納方法という3つを意識する事で、ウォークインクローゼットの中もキレイに見えバランスがよくなるんですね。

使いやすいウォークインクローゼット

ウォークインクローゼットを作る場合、服をハンガーパイプに沢山掛けたいという方もいらっしゃると思います。

そんな場合、ウォークインクローゼットの幅を10センチや20センチでいいので広げてあげれば、両面に服をかけてあげても快適に使用する事ができます。

こんな感じですね。

たった20センチですが、ウォークインクローゼットの使い勝手は見違える程変わります。

このように服を沢山掛けたい場合、ウォークインクローゼットの幅を広げてあげると通路に余裕が出てキレイに収納できるようになるんですね。

これだけ通路部分にゆとりがあれば、歩いても服にぶつかる事はありませんし、どこに何があるかも分かりやすくなって綺麗に見えます。

もちろん、無駄に通路を広く取る必要はありませんが、ウォークインクローゼット内を移動する際も服をかき分ける必要はありませんし、ウォークインクローゼットの中も雑多感が減って見やすくなるので、日々の使い勝手も良くなります。

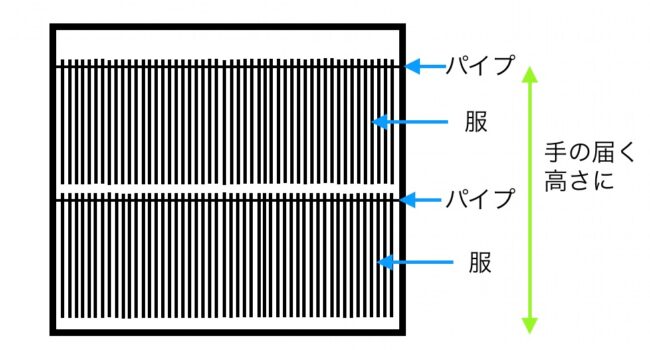

また、もっと服を掛けたいという場合は、ハンガーパイプを2段にするのも良いですね。

このように、ウォークインクローゼットを作る場合に重要なのは、服や物に合わせた最適な収納スペースと、通路の「幅」なんですね。

ウォークインクローゼットを作る場合は、スッキリ見える通路部分を確保できているかにも、ぜひ注目してみてくださいね。

ウォークスルーにするという方法も

Photo:https://www.takanohome.co.jp

ウォークインクローゼットは名前のとおり歩いて入れるクローゼットの事ですが、ウォークインクローゼットの出入り口を2カ所作ってウォークスルークローゼットにするという方法もあります。

ウォークスルークローゼットにすると2方向から出入りできるようになるので、使い勝手がかなり向上するんですね。

部屋同士の間にウォークスルークローゼットをつくってあげても良いですし、水まわりの隣にウォークスルークローゼットを持ってくるのも便利です。

家事の動線が近くなり、移動がすごく楽になるんですね。

→その間取りは動線が考えられていますか?家の間取りと動線について

ちなみに、水まわりのとなりにウォークスルークローゼットを持ってくる時は、湿気がこもりにくいように窓をつけたり換気扇をつけるなど、換気という点も意識しておくとベストです。

ウォークインクローゼットはどのように収納する?

ここまでウォークインクローゼットの作り方について見てきましたが、広くて多くの物を入れられるウォークインクローゼットはどのように収納すれば効果的なのでしょうか?

ここで私(建築士)の体験談を1つご紹介したいと思います。

私は家の設計をする中で、これまで100件くらいのウォークインクローゼットを作ってきました。

もちろん、ウォークインクローゼットを作るのがメインではなく家を造るのがメインなので、実際に住み始めた方のウォークインクローゼットも見せていただくのですが、同じような作りのウォークインクローゼットでも、上手くウォークインクローゼットを活用している方と、ウォークインクローゼットを上手く使いこなせていない方、どちらかにキッパリ分かれるケースが多くあります。

その違いはたった1つ。

基本的な収納方法を知っているか、それとも知らないかなんです。

これだけでウォークインクローゼットを使いこなせるかどうかは大きく違ってくるんですね。

ウォークインクローゼットと言ってもあくまで収納の1つの形というだけなので、細かいテクニックは別にして基本的な収納方法は実は一般の収納と変わらないんです。

雑多に見えないように法則に則って並べ、どこに何があるか分かるように収納してすぐに取り出せるように。

これがウォークインクローゼットでも基本となります。

何でもかんでもとにかくウォークインクローゼットに詰め込んで行く・・、このようになってしまうとどれだけ広いウォークインクローゼットでも、ただの物置と化してしまうんですね。

逆を言えば、基本的な収納法を知っていれば、どんなウォークインクローゼットでも応用が利くようになります。

具体的には服をかける場合は高さをバラバラに掛けるのではなく丈の短い順にかけていくようにするとキレイに見える上に服を探すときも簡単になります。

また、服の丈が揃うことで服の下に収納ケースや棚を配置できるようになるので、スペースを余すことなく使えるので見た目だけでなく収納力のアップにも繋がります。

収納術の本など色んな収納方法がありますが、まずは細かいテクニックではなくキレイに収納できるよう法則をつくること。

これがうまく収納するための第一歩となるんですね。

もちろん、丈の長さだけでなく色やコーディネート、複数の人で使う場合は使う人によって場所を分けるなどの法則を作ってみるのもいいですね。

その他にウォークインクローゼットならではの事を挙げると、ウォークインクローゼットの角をどう使うか。

ウォークインクローゼットはL字型やコの字型になることが多いので、コーナー部分は使いにくい場所となってしまいます。

そのため、日頃あまり使わない物、たとえば季節物やスーツケースなどを置いておくと頻繁に取り出す事もないので多少取り出しにくいコーナーに置いてもストレスになりません。

また、衣装部屋のように服を着替えたりコーディネートする場合は姿見用の鏡を置いておくと、ウォークインクローゼットで服を取って部屋の鏡の前に行くと言う作業をウォークインクローゼットの中で完結できるので、忙しくなりやすい外出前の時間を短縮しやすくできるのでおすすめです。

ウォークインクローゼットに扉は付ける?

ウォークインクローゼットを作る場合、廊下などにウォークインクローゼットを作る場合は扉を付けますが、寝室にウォークインクローゼットを作る場合は扉を付けないケースもあります。

では、ウォークインクローゼットには扉をつけた方がいいのでしょうか?それとも扉は無くてもいいのでしょうか?

答えは、あなたが何を重視するかで決まってきます。

例えば、寝室のウォークインクローゼットに扉を付けない場合、ウォークインクローゼットの入口を工夫しない限り、ウォークインクローゼットの中は丸見えとはいかないまでも、かなり中が見える状態になります。

では、寝室のインテリアもこだわったりスッキリ見える寝室にしたい方がウォークインクローゼットの扉を無しにするとどうなるでしょうか?

ウォークインクローゼットの中はキレイにしたとしても、色んな形や色の物が目に入ってしまうので、どうしても雑多感というのは出てきてしまいます。

そのためスッキリした寝室を目指す場合はウォークインクローゼットに扉を付けるのがマストとなるんですね。

さらにはその扉もハイドアにできるとより部屋のスッキリ感が増します。

その一方、服を出すのに扉を開けるのが手間に感じる方や、ウォークインクローゼットの中にできるだけ風を通したい場合なんかは、ウォークインクローゼットに扉が無い方が便利です。

また、少しでもコストカットしたい場合なんかも、ウォークインクローゼットの扉は優先順位が低いので仕分けの対象にしやすいという側面も。

その他、暖簾やタペストリーなどで緩やかに区切るというのもいいですね。

このように、ウォークインクローゼットの扉は一概に有った方が良い、反対に無くてもいいと言う訳ではなく、あなたが何を家や部屋に求めるかで変わってくるんですね。

ウォークインクローゼットに窓は必要?

最後に、ウォークインクローゼットと窓について見てみましょう。

ウォークインクローゼットを作る場合、窓を付けるか付けないかという話がよく出てきます。

窓の話の前にまず根本的な話として、ウォークインクローゼットを作る場合は換気がとても重要です。

ウォークインクローゼットは人の出入りが少なく空気がこもりがちなので、換気されないとニオイなどが残りやすくなってしまうからです。

今の家では性能が上がっているので湿気が溜まってカビが生えるというケースはかなり稀ですが、それでもできるだけ空気がこもるのは避けたいですよね。

そのため、ウォークインクローゼットは換気方法も検討しておく必要があります。

では、ウォークインクローゼットに窓まで必要なのでしょうか?

ウォークインクローゼットに窓があるメリットは、やはり換気ができる事です。

特に、掃除機をかけた時に窓を開けて換気をしたいという方は、やはり窓をつけたいという方が多いです。

他にウォークインクローゼットに窓があるメリットを挙げると、日中は真っ暗ではなく電気を付けなくてもウォークインクローゼットの中を見る事ができるようになる事が挙げられます。

一方、ウォークインクローゼットに窓をつけるデメリットは、窓の前に物は置けなくなってしまう事と、日当りが良い場所だと服など中に置いた物が日焼けしてしまう恐れがあります。

このようにウォークインクローゼットに窓を付けるのもメリットとデメリットがあるんですね。

そして窓をつけるかどうかの結論を言うと、ハウスダストが気になる方は窓を付けるのも有りですが、基本的には窓無しで十分な事がほとんどです。

それであれば、他の優先順位の高い場所に窓を付けた方が効果的だからなんですね。

換気扇を付けたり、扉にルーバー状の物を使うなど、換気方法はいくつもあるので、ウォークインクローゼットに窓を付ける必然性というのはかなり低いんですね。

まとめ

今回はウォークインクローゼットについて詳しく見てきました。

ウォークインクローゼットなどの収納は、奥行きや広さを少し調整してあげることで収納力が上がったり、快適に使う事ができるようになるんですね。

ウォークインクローゼットの中に何を入れて、どんな風にウォークインクローゼットを使いたいのか。

この部分を考えてウォークインクローゼットを作るのが重要なんですね。

(この辺りもヒアリングしてくれる細かな気遣いができる住宅会社と家づくりができると安心です)

また、収納では実際の有効寸法も確認しておくというのも大切なポイントになります。

貴重な限りある家の面積の中からせっかく作るウォークインクローゼット。

ウォークインクローゼットを作るのがゴールではなく、快適な生活をするために必要なウォークインクローゼットを目指してくださいね。

では。

収納についてはこちらも参考にしてください。

→2畳、3畳、4畳のウォークインクローゼット、服は何枚掛けられる?

→床下収納庫はどこに設置するのがベスト?床下収納の位置を検証しました

→ファミリークローゼットで失敗しないために知っておきたい3つのこと

家の内装が気になる方はこちらも参考にしてください。

→新築の内装はどうすればオシャレに見える?内装を決める時の6つのポイント

家づくりに役立つ最新情報をTwitterでも発信しています。

建築士が実際に見てきた全国の優良工務店を掲載。

家づくり、土地探しに必要な情報はこちらにまとめています。家づくりの参考にどうぞ。

→土地探しから始める人のための、失敗しない土地の購入方法【絶対保存版】

→家を建てる前に必ず知っておきたい理想の家を建てる方法【絶対保存版】

→注文住宅を建てる前に必ず知っておきたい!注文住宅のメリットとデメリット

家づくりで失敗したくない!そんな方こそ、間取りが重要です。