ここ最近、家の「耐震性能」についての相談を読者さんからよくもらいます。

日本は地震が多い国なので、大きな地震が来た時に家や家族を守ることができるかというのはやはり気になるものですよね。

そしてそんな家の耐震性能を見る時に注目したいのが家の「耐震等級」について。

「耐震等級」というのは簡単に言うと、地震に対する家の強さを数字で表したものになります。

耐震等級を見ることで家の耐震性能が分かるようになるんですね。

そこで今回は、家を建てる時はどれくらいの耐震等級を目指せば良いのかをちょっとした裏話を含めながらご紹介していきたいと思います。

これから家づくりをされる方や、耐震性能がちょっとでも気になるという方はぜひご覧下さい。

それではどうぞ。

耐震等級って何なの?

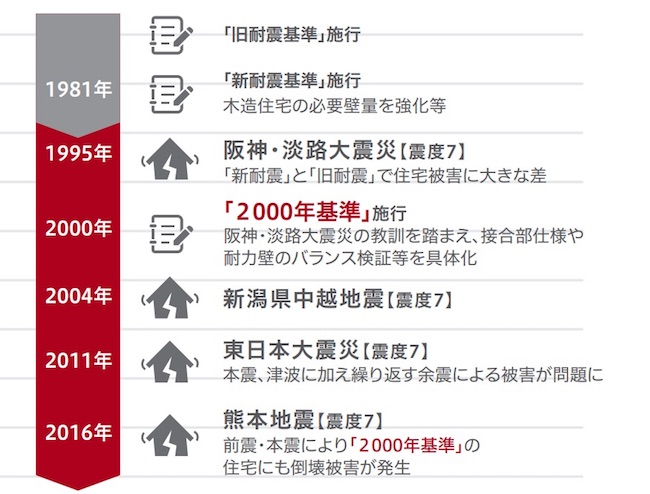

世界で有数の火山国となる日本は地震も非常に多く、昔から大きな地震に何度も見舞われて来ました。

その一方、地震を教訓にして次に大きな地震が起こった時は少しでも被害が減るよう、家の作り方や制度も変わってきたという背景があります。

具体的には2000年というのが大きな変換点となり、「阪神・淡路大震災」の教訓から耐震等級が作られました。

Photo:http://kumamoto-fukkou.or.jp/

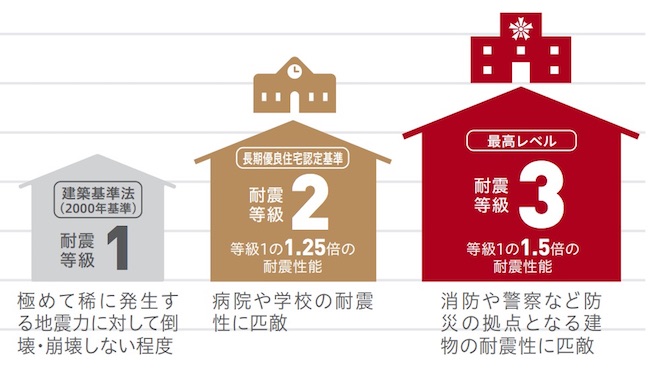

では、耐震等級とはどういう物かと言うと、地震への強さを1〜3等級までの3つのレベルに分け、数字が大きいほど地震に強いことを意味します。

そしてその強さの基準は、

- 耐震等級1:建築基準法と同程度の建物(全ての家は等級1を満たす必要があります)

- 耐震等級2:等級1の1.25倍の建物の強さ(長期優良住宅は等級2を満たす必要があります)

- 耐震等級3:等級1の1.5倍の建物の強さ

このように等級分けされています。

建築基準法と同等の耐震等級1が基準となっていて、その何倍強いかで耐震等級が決まっているんですね。

「そしたら、建築基準法の強さってどれくらいなの?」と言うと、建築基準法では、

- 数百年に一度発生する地震に対して、倒壊・崩壊しない。(震度6強から震度7程度を想定)

- 数十年に一度発生する地震に対して、損傷しない。(震度5強程度を想定)

このような想定をしています。

耐震等級1の場合、震度6まではおそらく大丈夫だけど、そこを超えると家に被害が出る可能性があるといった感じなんですね。

そして、耐震等級2で病院や学校といった建物と同程度、耐震等級3で消防や警察などと同程度の耐震性になるよう設定されています。

家の耐力壁

それでは次に、耐震等級を高くするためには何が必要なのか見ていきましょう。

家の耐震等級を高くするためにはいくつか必要な物がありますが、その代表的な物が「耐力壁」です。

耐力壁とはその名の通り家を強くするための壁のことで、耐力壁が多い方が一般的には地震に強い家になります。

たとえば耐力壁を家の間取りで見ることにしてみましょう。

上の間取りで赤い線を引いた部分が耐力壁となります。

ある程度の長さある壁を耐力壁にして、家の強度を出しているんですね。

そして、耐震等級を取るにはこの耐力壁を一定以上設けることが義務付けられています。

ただ、耐力壁はただ増やせばそれでいいという訳ではなく、壁のバランスも重要です。

昔の家は南側に縁側などがあり大きな窓を取っている家が多く見かけますが、家の壁が北側に集中してバランスが悪いので、実は地震に弱い家となってしまうんです。

こういう感じの家ですね。

南側が開口部ばかりなので、耐震性を考えるとかなりバランスの悪い家と言えます。

そうならないよう、耐力壁は数だけでなくバランスを意識しながら配置するというのが基本となります。

耐力壁以外にも、基礎の設計や柱、梁といった構造材の大きさが問題ないかどうか。小屋裏や床にも一定以上の強さが求められます。

たとえば梁とは下のような部分のことを言います。

吹き抜けなどでない限り梁は壁の中に隠れてしまいますが、家の柱や壁を支える重要な構造部材となります。

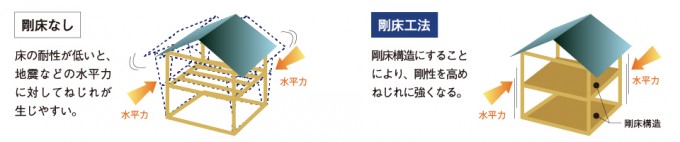

また、家には床の強さも必要で、フローリングの下地に構造用合板と呼ばれる板を貼るのが一般的です。(現在の家では、ほとんどの家で構造用合板が床に貼られています)

そのため極端な例ですが、2階建ての家で2階の床をほとんど吹抜けにしてしまうと床の強さが足りないために構造的にアウトなんて事も起こります。

床の強度が足りないと横からの力に弱い家になってしまうんですね。

このように、耐震等級を上げるためにはいくつもの項目を強化し、計算によって基準をクリアするというのが基本になってきます。

このように、耐震等級を上げるためにはいくつもの項目を強化し、計算によって基準をクリアするというのが基本になってきます。

もし耐力壁が足りなければ壁を増やす必要がありますし、柱や梁の負担が大きい場所はかなり大きめの柱や梁を使う必要が出るという感じですね。

また、耐震等級1よりも3の方が基準が厳しくなるので、場合によっては間取りが制限されてしまうということもあります。

たとえば大きな窓をつけて部屋もオープンな大空間、さらには広々とした吹抜けも作るとなると、特に木造住宅では高い耐震等級を取るのが難しくなってしまうこともあるんですね。

このあたりは、空間の広さやデザインを重視するのか、それとも耐震性を重視するのか相談しながら決めていくという感じになってきます。

→住宅にはどんな工法がある?工法ごとの違いとあなたに合った家の選び方

耐震等級、ここをチェック

「間取りが決まって建築確認を申請中、設計者の方から壁を増やさないといけないと言われました。こんなことってあるんでしょうか?」

このような質問も読者の方からもらう事があります。

間取りの耐力壁が耐震等級を満たしていないというケースなんですね。

なぜこのようなことが起こるのか見てみましょう。

耐震等級は、構造計算をして審査機関から合格のお墨付きをもらうことで等級が決まります。

そのため耐震等級の確定は、家の打合せ終盤、もしくは打合せが終わってから最終確定することになり、高い耐震等級を取る場合、構造計算をして耐力壁が足りなかったり、審査期間から指摘されて耐力壁を追加しないといけない事態が起こる可能性があります。

その理由は、構造計算書をつくるのにとても時間がかかるのというのが大きな原因です。

構造計算をするにはかなりの時間がかかるため、通常は簡易的な構造計算をして間取り上、問題ないかの確認を行いつつ、間取りの打ち合わせを進めていくという流れになります。

そして、間取りがもう変わることが無いと分かった時点で最終的に構造計算を行い、申請資料を揃えるのが一般的です。

一方、実際に構造計算をした結果、マレに簡易計算と構造計算でズレが生じたり、当初は大丈夫だったけども打合せで壁が少なくなってしまうことで、最後に壁や柱を増やす必要が出てくるケースがあるんですね。

基本的にはこのような事が起こらないように配慮している設計者がほとんどですが、起きる可能性は0%ではないので、構造計算により壁や柱が増える可能性があると一言説明を受ける事もよくあります。

その他の注意点としては、耐震性能に対してあまり気にしない設計者や、営業マンから設計士に「耐震性の高い家にしたい」という話が伝わっていないケースなども時々見かけます。

そのため、高い耐震等級を取りたいのにあまりにオープンな間取りになっている場合、本当に耐震等級が取れるのか早めに聞いてみることで、あとあとの間取り変更トラブルを回避することができます。

→新築の間取りで失敗しないために必ず知っておきたい、たった1つのこと

耐震等級〇〇相当

「耐震等級3の家と思っていたら、あとでよく話を聞くと耐震等級3相当の家ということでした。耐震等級3と耐震等級3相当の違いって何でしょうか?」

このような質問も時々いただきます。

住宅会社によっては耐震等級〇〇相当と書いてある会社もあるんですね。

読者さんの相談にあった、「耐震等級3相当の家」という形になります。

この「相当」というのが結構くせ者で、耐震等級を取るにはこれまで見てきたように耐力壁や柱、梁、床などを全て計算した上で第三者機関のチェックに合格する必要がありますが、「相当」の場合は実際に第三者機関でチェックすることはありませんし、耐力壁の量だけ耐震等級3と同じで、あとは特に計算無しというケースもあります。

このように見てみると、耐震等級〇〇相当というのは強いのか弱いのかよく分からない表現ですよね。

なぜこのようなことが起こるのかというと、耐震等級を取るための構造計算に費用や時間が発生するのが大きな要因です。

(構造計算費用や申請費は、基本的に家を建てる人の負担で行われます)

そのため希望する人にだけ耐震等級を取るという場合も多くあり、耐震等級2や3の強さは会社の基準として取っているけども費用削減のため申請しないだけというケースや、耐力壁など一部で耐震等級をクリアしているなど、耐震等級〇〇相当というのはかなり会社によって違いがある点は頭の片隅に入れておきたいですね。

また、何が耐震等級3相当なのか中身を確認しておくのも効果的です。

その他の注意点としては、耐震等級3相当ですので地震保険の割引などは受けることができません。

「てっきり耐震等級が取れていて地震保険が割引されると思っていた」というトラブルもあるので、「相当」という言葉の場合は内容をよく確認してみてくださいね。

耐震等級は何等級にすればいい?

「どの耐震等級で家を建てればいいでしょうか?」

これも読者の方や間取り診断を受けられる方からよくいただく質問です。

耐震等級3の方が地震に強い家にすることができますが、その分費用が増えてしまったり間取りに制約が出てしまうことがあるため、どの耐震等級にするかは迷いやすい部分なんですね。

この質問に対する私の答えは

「地震の被害が大きい地域であればできる限り耐震等級3に。そうでない場合でも少なくとも耐震等級2に」

というお答えをしています。

やはり家は家族を守るものですし、家は崩れなくても家に大きなダメージが残ればその家に住み続けるのは難しくなります。

そうならないように、やはり耐震等級3はできるだけ取っておきたいというのが本音です。

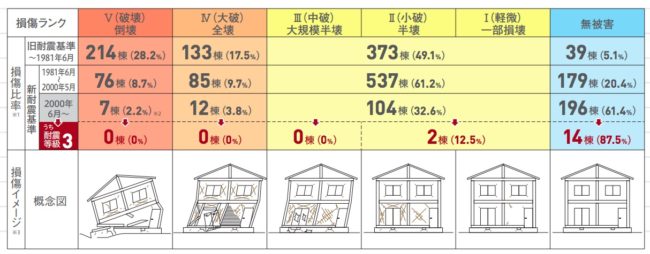

たとえば、2016年の熊本地震のデータを実際に見てみましょう。

下の表は熊本地震で被害の大きかった益城町を中心とした家の被害状況を、耐震基準別で表した物になります。

この表を見てみると、耐震等級3の家は16棟中2棟が軽い被害を受けただけで、残りの家は無傷だったことが分かります。

耐震等級3であれば80〜90%の家に被害はなく、被害があっても軽い損壊くらいであれば住みながらの補修で十分対応できるレベルなので、家族を守る、そして資産価値という上で耐震等級3の家というのは効果がとても高いのが分かるデータとなっています。

特に熊本地震は震度7レベルが2回続いた地震なので、繰り返しの地震にも耐えることができたというのは大きな強みになります。

また、私の知人に益城町近くに耐震等級3の家を建てた知人がいたので家の床下に潜ったりして被害があるか確認しましたが、幸いなことに家に被害の後は見られませんでした。

このようなデータや経験値で見てみると、やはり耐震等級3の安心感というのはかなり大きなものとなります。

一方、地域によって地震の起きやすさという物は違ってきますし、地盤が強い弱いでも地震の揺れというのも変わってきます。

たとえば下の地図は30年以内に震度6弱が起こる確率を表した物になりますが、太平洋や瀬戸内海側の地域と他の地域では、大きな地震が起きる確率がかなり違う事が分かります。(赤が濃いほどその確率は高くなります)

そのような大きな地震が起こりにくい地域は山あいや日本海側に多いので、それであれば耐震等級2を選んで断熱性能など他の物に予算を使うというのも効果的な予算の割り振りとなります。(実は地震保険というのも地域によって金額はかなり変わってきます)

まずはあなたの家を建てる地域が大きな地震が起こりやすい地域なのか。

この部分を把握した上で、最適な耐震等級を選ぶ。

これもとても大切なんですね。

→災害対策に役立つ!土地を買う前に見ておきたい厳選サイト4選

まとめ

今回は家の耐震性能について、読者さんの相談を中心に見てきました。

地震の被害を抑えるためにも、耐震等級というのは家を建てる時に必ず確認しておきたいポイントなんですね。

また、耐震等級は具体的な間取りの打ち合わせを始める前にどの耐震等級を目指すか決められる方がベストです。

間取りの打ち合わせが進んでから耐震等級を上げるとなると、壁を追加するなど間取りが結構変わってしまうケースが多くなります。

特に壁が増えるにつれ開放感が減っていくので、最初の間取りと比べてガッカリ感が増しやすいという点は注意してくださいね。(このような相談もよく受けます)

その他、耐震についてどのような考え方で家を建てているのかというのも会社選びの際のポイントとなり、耐震等級1が標準仕様という家はできる限り避けたいものです。(どうして耐震等級1は止めておいた方がいいかは、下の記事も参考にしてください)

基本は耐震等級3を目指し、地震が少ない地域やデザイン重視というケースでも少なくとも耐震等級2は確保する。

この辺りを頭に入れつつ家づくりを行ってくださいね。

では。

家の性能についてはこちらも参考にしてください。

→断熱材の種類にはどんな物がある?あなたに合った断熱材の選び方

建築士が実際に見てきた全国の優良工務店を掲載。

家づくり、土地探しに必要な情報はこちらにまとめています。家づくりの参考にどうぞ。

→土地探しから始める人のための、失敗しない土地の購入方法【絶対保存版】

→家を建てる前に必ず知っておきたい理想の家を建てる方法【絶対保存版】

建築士が教える今日の問題解決

耐震等級って何?

- 耐震等級は1〜3まであり、3が一番強い。

- 耐震等級が高いと、間取りに制約がでることがある。

- デザインと耐震性、どちらを優先するのか始めに考えるのがポイント。